| スレスフルな社会生活に果敢に立ち向かっている現代人は誰もがメゲたり、凹んだりします。その理由もメカニズムもさまざまです。 「エゴ・レジリエンス」とは、日々のストレスをうまく調整して元気な自分を維持する力、誰もが持っているパーソナリティの弾力的な力です。「エゴ・レジリエンス」を高めることで自我のバランスをとる力が強化され、メゲても凹んでも、すぐに立ち直ることができるのです。 エゴレジ研究所の小野寺と畑が、「エゴ・レジリエンス」関連のお役立ち情報を提供し、あなたの元気をサポートします。 |

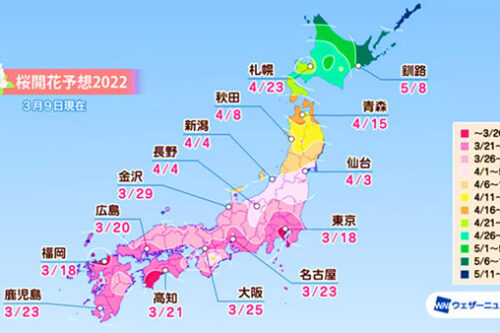

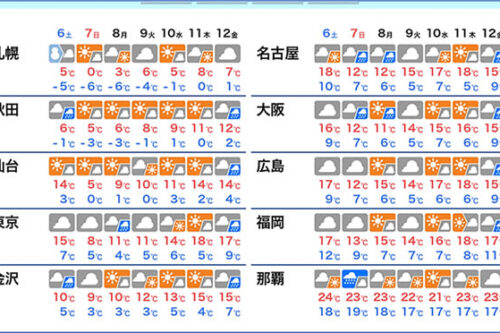

本格的な寒さも終わり、桜の開花予想も聞かれる頃となり、いよいよ春の到来でしょう。でも、春はメンタル不調を起こしやすい季節でもあります。そこで今回は、「陰陽五行」の考え方を基本としたメンタルケアについてのお話です。

「陰陽説」と「五行説」

楊 紅娜(イスクラ中医鍼灸院)先生が監修された中医学情報サイト【COCOKARADA】を参照して以下をご紹介します。

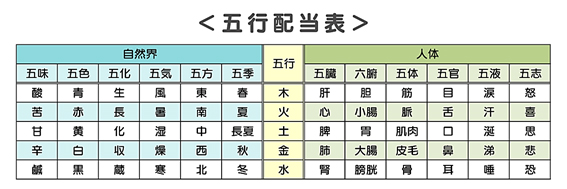

「陰陽説」と「五行説」は、中医学の基本。自然界の全てのものを「陰・陽」、「木・火・土・金・水」の要素に分けて捉える考え方です。

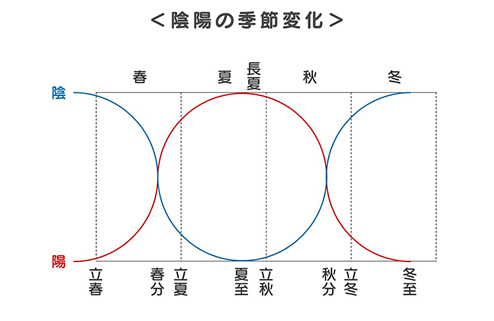

季節を陰陽説に当てはめると、春夏は「陽」、秋冬は「陰」。2月ころには陰が落ち着き、陽がだんだんと活発になります。そして春分は陰の冬から陽の夏に向かう変化の時期です。

また、季節を五行説に当てはめると、春は「木」。また、五臓では「肝」、五志では「怒」にあたります。肝は情緒やストレスをコントロールする臓腑で、メンタルの状態と密接な関係があります。そのため、春のメンタルケアは、肝の働きを健やかに保つことがポイントになります。

肝は、春の木々のようにのびのびとした状態を好む臓腑。過剰なストレスを受けると働きが落ちてしまうので、イライラや怒りを感じることのないよう、ゆったり過ごすことが大切です。この時期は環境の変化や寒暖差などがストレスとなり、肝がダメージを受けてしまうことも多いので、意識して心身をリラックスさせるよう心がけましょう。

季節の養生

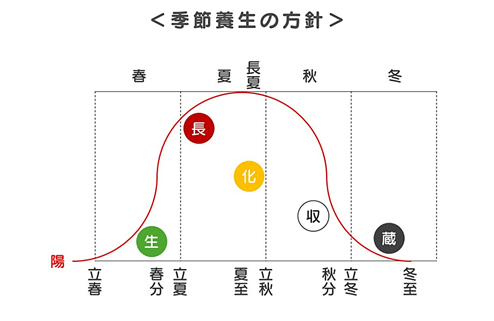

今から2000年前に成立した東洋医学の古典「黄帝内経」では、春夏秋冬にかなった生活スタイルで過ごすことで、自然の働きをより享受でき、心身がよい状態になり、生命力を養うことができると説かれています。

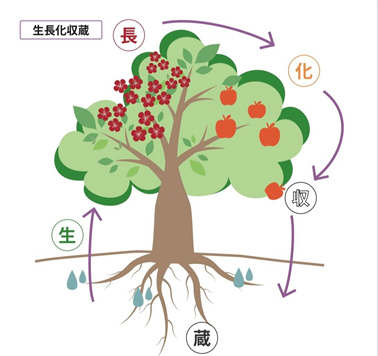

この書物の中では、四季を、春は「生」、夏は「長」、秋は「収」、冬は「蔵」という言葉で表しています。

春は、自然も人も動き出す誕生・再生・始まりの季節。髪や衣類をゆったりとさせ、心も体も伸びやかに生き生きと一年を始める。たとえば、朝起きたときなどはゆっくりと庭や近所を歩き、人に対してむやみに感情をあらわに叱ったり罰したりなどせず、むしろ褒めて活気を援助するとよいとしています。

夏は成長・活動の季節として、心は開放的に外に向かって開き、積極的に活動することを奨励しています。ですが、いくら心を開放的・活動的にするとはいえ、人に対して怒りやすくなったりしないように注意が必要とも書かれています。

秋は収束・収穫の季節。夏に行った積極的な活動を徐々に収めながら、これらの活動による結果をまとめる時季と位置付けています。したがって心は静かにゆったりとさせ、厳しい気持ちになり過ぎないように心がけることが大切だとしています。

そして冬は貯蔵・蓄えの季節とし、ひとまず活動はひかえ、静かに過ごし、感情を安静にし、ひっそりとさせることとしています。たとえやり残したことや後悔があったとしても、「今年一年よくやった」と考える。できなかったことよりも、できた成果や得たことに意識を向けるようにして、まずはその一年に満足をして、新たな年に備えることが肝要だとしています。

春の養生のポイント

春は気温が上がり代謝が高まることで細胞の生まれ変わりが活発になるので、冬に溜め込んだ老廃物を排毒するのに適した季節。自然界と同じように、春は体内の陽気を充実させることがポイント。陽気は“動く”ことで盛んになり、巡りもよくなるので、この時期はとにかく自然に親しみ、体を活発に動かしましょう。

[ 運動 ]

やさしい運動で心身をリラックスさせ、体内の陽気を巡らせて。散歩をして花や緑を楽しんだり、ヨガやラジオ体操で体をのびのびほぐしたり、“気持ちいいな”と感じられる運動がおすすめです。

[ 食事 ]

「酸味」は肝の働きを助けますが、この時期は控えめに。春は冬に溜め込んだものを発散させる時期なので、酸味の収斂(しゅうれん:中のものが漏れ出ないようにする)作用がその妨げになります。積極的に摂りたいのは「甘味」の食材で、米、じゃがいも、にんじん、とうもろこし、豆腐、くるみ、バナナなど。「脾胃」(胃腸)の働きを助け、陽気の元となる「気」(エネルギー)を養います。また、旬の食材を積極的に摂り、脂っこい料理を控えめにすることも心がけて。

[ 服装 ]

気温が上がる時期ですが、すぐに薄着になるのはNG。体が冷えて、陽気が損なわれてしまいます。また、体を締め付けると陽気の巡りが悪くなるため、春は“暖かく、ゆったり”した服装を心がけることが大切です。

[ 睡眠 ]

この変化に心身がうまく適応しきれないと、倦怠感や眠気といった症状が生じると考えます。中医学では、寝ても寝ても眠たい状態を惰眠(だみん)とか嗜眠(しみん)と言います。

惰眠と嗜眠の違いですが、惰眠は、どちらかというと本人の意思で起きるべき時間を過ぎても寝続けているような状態で、つまり「なまけ」と言われる怠惰や自制心の欠如が原因となることが多く、惰眠の結果で起床後の倦怠感や頭重感、日中の生産性低下などが生じることなどを言います。中医学的には、体質的に気血の滞りや陰陽失調があるとも考えられますが、主には生活習慣の問題(本人の意志の問題)として捉えられます。

一方、嗜眠は、病的な過度の眠気や睡眠欲求を指します。これは本人の意思に関係なく、強い眠気に襲われる状態で、多くの場合、睡眠障害や身体的な疾患など未病的な状態を言います。中医学的には、気虚、湿痰、腎陽虚などの体質が原因の可能性があると考えます。嗜眠の症状には、日中でも強い眠気に襲われる、十分な睡眠時間を取っても疲れが取れない、頭がぼんやりして集中力が低下するなどがあります。

寝ても寝ても眠たい、起きようと思っているのに眠たいなどという場合は、嗜眠(しみん)の可能性があるので、気虚、湿痰、腎陽虚などの未病を改善することが大切です。冬よりも遅めに寝て、早く起きることを意識して。自然に合わせて、太陽が出たら早めに活動を始めましょう。

体内の肝気がスムーズに全身を巡るように、身体も心もストレスを溜めずにのびのびと過ごすのが春の養生のポイントです。木は木行にあたるので、息が詰まったときには、木のある場所に散歩をしたり、ゆったり過ごして高ぶりすぎた神経をリフレッシュしましょう。

気の流れをスムースにするストレッチ

春に起こりがちなからだや心の不調を整えるために、気の流れをスムースにするストレッチをご紹介します。

●体をねじる

春は、冬に溜めこんでいたものをデトックスする時期です。そのためにはねじる動きが有効です。ねじることでからだが絞られデトックスにつながります。お腹からしっかりとねじってみましょう。また、お腹をねじると腸が刺激され、【木】にもよい影響を及ぼすといわれています。

●体の横側を気持ちよく伸ばす

春と同じ【木】のグループに属する臓腑は、肝胆です。この肝胆に関わる気の流れは、からだの体側部や頭を通っています。

ですから、からだの横を刺激するように体側を伸ばす動きが効果的です。椅子に座っている時などでも、頭の上で手を組んでぐっと伸びをすることで体側をストレッチできます。気持ちよく呼吸をしながら伸びをしてみましょう。

●頭をほぐす

頭にも、春の気に関係する気の流れ【胆経】があります。頭皮を動かすようにマッサージをすることもおススメです。たとえば、シャンプー時の頭皮マッサージ。春は意識的に頭をマッサージして気を整えましょう。

以上、エゴレジ研究所から「陰陽五行」の考え方を基本としたメンタルケアについてご紹介しました。手軽に行えるストレッチなどを上手に取り入れて、まずからだのバランスを整えるように気を配ることをおすすめします。ひとつのバランスが整うことで、他の気の流れにもつながり、健康的な状態に近づいていくと思います。

エゴレジ研究所は,生涯発達心理学,パーソナリティ心理学,ポジティブ心理学の領域からの調査研究の成果を活かし,「エゴ・レジリエンス」をキー・コンセプトとして,いきいきと人生を楽しむことができる社会の実現に貢献することを目指しています。

あなたの元気のアドバイザー「エゴレジ研究所」

https://egoresilabo.com/

<プロフィール>

|

代表 小野寺敦子/ 心理学博士

目白大学 人間学部心理カウンセリング学科教授

|

|

|

GM 畑 潮/心理学博士 GCDFキャリアカウンセラー 健康リズムカウンセラー |

この記事へのコメントはありません。