| スレスフルな社会生活に果敢に立ち向かっている現代人は誰もがメゲたり、凹んだりします。その理由もメカニズムもさまざまです。 「エゴ・レジリエンス」とは、日々のストレスをうまく調整して元気な自分を維持する力、誰もが持っているパーソナリティの弾力的な力です。「エゴ・レジリエンス」を高めることで自我のバランスをとる力が強化され、メゲても凹んでも、すぐに立ち直ることができるのです。 エゴレジ研究所の小野寺と畑が、「エゴ・レジリエンス」関連のお役立ち情報を提供し、あなたの元気をサポートします。 |

最近、SNSやメディアを通じて、「推し活」がますます注目されています。アイドルや俳優、アニメのキャラクターなど、さまざまな「推し」を応援する活動が、心の癒しや生きる力になると感じる人も多いでしょう。そこで今回は、推し活のメンタル効果についてのお話です。

推し活の定義はあいまい

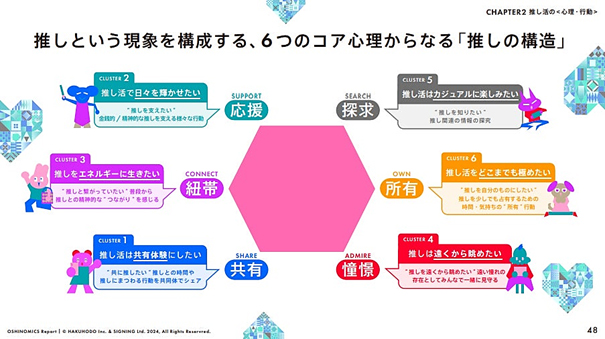

博報堂、博報堂DYグループの株式会社 SIGNING は、生活者発想で経営を考える研究開発・社会実装プロジェクト「HAKUHODO HUMANOMICS STUDIO」の活動の第二弾として「オシノミクス プロジェクト」を発足し、2024年2月に「オシノミクス レポート」を発表しています。

https://www.hakuhodo.co.jp/humanomics-studio/assets/pdf/OSHINOMICS_Report.pdf

レポートによると、2020年頃から話題になり始めた「推し活」は、日本に限定された一時的な流行・現象ではなく、非日常の世界に心の拠り所を求める、世界中の生活者に共通する根源的な欲求が顕在化された新しいカルチャーのようです。事実、その活動と熱量は海外からも注目を集め、「OSHI」という英語スラングとして使われているほどだということです。

少し前になりますが、大手インフラ系企業が推し活をテーマにしたCMを公開していました。そこで見られた「推し活」とは、特定の人物やキャラクターを応援する活動のことを指しています。アイドルのライブに行ったり、アニメや映画のグッズを集めたり、SNSで応援メッセージを投稿したりと、その方法は多岐にわたります。人それぞれ、推し活で何をするかは違います。グッズを買いに行くことが推し活の人もいるし、イベントに行くことが推し活の人も。推しのためにファンアートを描くことが推し活になる人もいます。推しの存在は、単なる趣味を超えて、日々の生活において心の支えとなることがあります。

従来は上記のようにアイドルやアニメのキャラクターを熱烈に応援するという意味合いが強かった推し活ですが、今ではスポーツチームや神社仏閣などにも対象が広がり、筋トレや鉄道など(オタクと呼ばれた)趣味全般を示すこともあります。金銭や時間、労力の使い方は人によって異なります。やっぱり何を推し活と呼ぶかは結局個人の自由となります。

推し活に「幸福度高める」効果

野村総合研究所(NRI)未来創発センターが日本人の幸福度について、働き方と生活の関係や没頭することの有無などとの関係を分析した調査研究(2024.1)があります。

推し活を「休日や自由な時間に、できるだけ多くの時間・労力・お金をかけている趣味や活動」と広義にとらえ、約3600人を対象に行ったこの調査では、65%が「何らかの推し活」を楽しんでいました。

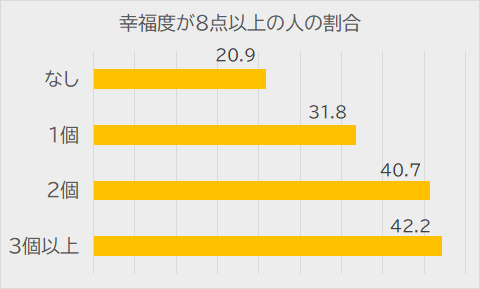

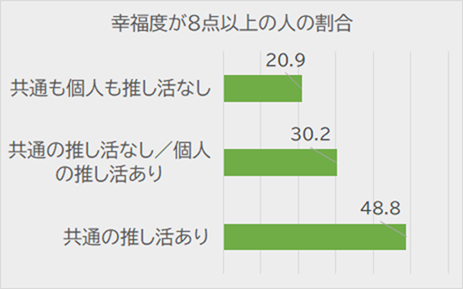

幸福度を10点満点で自己評価してもらうと、推しがない人よりも推しがある人の方が、幸福だと感じている比率が高く、複数の推しがあればさらに割合が増していました。家族で共通の推しがある場合も幸福度が高まる傾向があります。確かに、アイドルグループのコンサートに母娘が連れ立って行くことも多く、楽しそうです。親子2世代、3世代で共通の話題があれば、食卓での会話も弾むようになるでしょう。

推し活がもたらすメリット

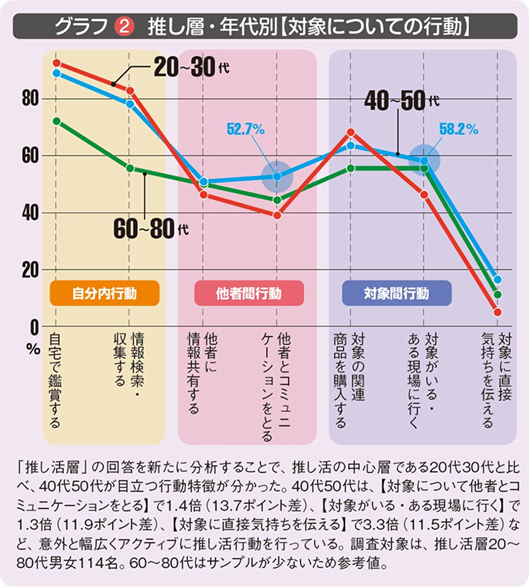

20代~80代という幅広い年齢の一般層を対象とした“推し活の意義”を可視化する調査が、「100年生活者研究所」(Hakuhodo DY Matrixが2023年3月に開設した研究所)の『なぜなお「推し活」なのか!? 人生100年時代のその意義とは…』です。

「推し層」の世代別データ(グラフ)で意外だったのが、40代、50代のデータ。20代、30代より幅広くアクティブに行動しているうえ、得られるメリットも40代、50代のほうが高い結果に。より推し活ライフを享受している世代ということが示されました。

産業カウンセラーの大野 萌子(日本メンタルアップ支援機構 代表理事)先生によれば、推し活が与える心理的なメリットは、次のようなものが挙げられます。

■ 気持ちの切り替え

気持ちは、意識してもなかなか切り替えられるものではありません。嫌なことや気になることがあれば、四六時中頭をよぎり、考えないようにしようとすればするほどとらわれてしまうものです。そんな時に有効なのが、「集中」です。何かに集中する、夢中になると、他のことを一時的にでも遮断できます。もちろんすべて忘れてしまうことはできません。ただ、一時的であっても「嫌なことを考えない時間」を持てることが、気持ちのリカバリーを助けます。無理に気持ちを切り替えようとせずとも、何か夢中になれることがあれば、容易に可能になるのです。気持ちには緩急が必要で、これがストレスを軽減することにもつながります。

■ 孤独感の解消

推し同士での交流ができることが、孤独感や孤立感を払拭するのに有効に働きます。実際にコンサートやイベントに参加して、一体感を味わうこともできますし、また直接でなくとも、SNSなどを介しての情報のやり取りをしたり、感動を共有することも可能です。同じ「推し」を好きな気持ちを分かち合える喜びが、おおいに孤独感の解消に役立ちます。

■ 承認欲求を満たしてくれる

「推し」が活躍している、注目を浴びているということが、自分の承認にもつながります。自分が認めていることが、世間にも認められている。「推し」の存在を通して、自分のアイデンティティの確立が実感できるのだと思います。また、「推し」をSNS等で発信し、いいね!をもらうことにより、自分の「好き」が承認され、それを発信している自分自身も承認されていると感じることもできます。このように他者が評価されることを嬉しいと思う気持ちは、親心にも似ているのかもしれません。

■ モチベーションのアップ

「推し」を応援する資金を確保するために、仕事を頑張ることができる。会いに行くことを糧に、日々の生活を能動的に過ごせる、忙しい毎日の中でも、すきま時間にSNSをチェックしたり、動画を見ることが癒しとなり、次の活力につながる、「推し」も頑張っているから自分も頑張ろうなど、モチベ―チョンアップに大いに影響します。「推し活」の方法はそれぞれでも、こころの栄養となり、活力源になります。

推し活のリスク「推し疲れ」

メリットの多い「推し活」ですが、反面、「推し疲れ」というワードも最近は気になります。

何事もバランスが大切なのですが、度を越してしまい、経済的に困窮してしまった、全てが「推し」中心の生活で、本来の生活が立ち行かないなどの悩みも増えてきています。

大野先生によれば、寝食を犠牲にしてしまうほどのめりこみすぎるのは、楽しむことを通り越して「依存」です。経済的・時間的にゆとりがなくなると、必然的に精神的なゆとりも奪われてしまい、普段の思考に戻れず、負のスパイラルにハマってしまいがちなので注意が必要です。また、推し仲間との頻繁で過度な交流は、トラブルや軋轢を生みやすくもなります。コミュニティ、SNS上のみであっても、攻撃などを受ければ大きなダメージになります。せっかくの楽しみが、つらさ、嫉妬、不安、怒り、失望などの感情に支配されては、本末転倒です。ですから、少しでもマイナス感情が芽生え始めたら要注意です。つらいと感じることが出てきたら、ひとたび立ち止まることも大切です。

その時は、「推し活」から物理的に離れてみましょう。SNS等を見ないなど、情報を取りにいかないことが必要です。

「推し活」を楽しむためには、「推し活」を、自分と自分の生活以上に優先することを避けることが大切です。何事も適度が重要、自分なりの基準を模索して、ここちよいところを見つけていきましょう。人によって関わり方の差はあるとは思いますが、心身ともに無理をせずに、あくまでも自分のペースで自由に「推し活」を満喫していただきたいと思います。

以上、エゴレジ研究所から推し活のメンタル効果についてご紹介しました。推し活が心の癒しとなり、日々のストレスを解消し、自己肯定感を高めることができるなら、それは立派なメンタルケアの一環です。ただし、健康的な心を保つためには、推し活を楽しみつつ、生活全体のバランスを取ることも重要なポイントといえるでしょう。

エゴレジ研究所は,生涯発達心理学,パーソナリティ心理学,ポジティブ心理学の領域からの調査研究の成果を活かし,「エゴ・レジリエンス」をキー・コンセプトとして,いきいきと人生を楽しむことができる社会の実現に貢献することを目指しています。

あなたの元気のアドバイザー「エゴレジ研究所」

https://egoresilabo.com/

<プロフィール>

|

代表 小野寺敦子/ 心理学博士

目白大学 人間学部心理カウンセリング学科教授

|

|

|

GM 畑 潮/心理学博士 GCDFキャリアカウンセラー 健康リズムカウンセラー |

この記事へのコメントはありません。