| スレスフルな社会生活に果敢に立ち向かっている現代人は誰もがメゲたり、凹んだりします。その理由もメカニズムもさまざまです。 「エゴ・レジリエンス」とは、日々のストレスをうまく調整して元気な自分を維持する力、誰もが持っているパーソナリティの弾力的な力です。「エゴ・レジリエンス」を高めることで自我のバランスをとる力が強化され、メゲても凹んでも、すぐに立ち直ることができるのです。 エゴレジ研究所の小野寺と畑が、「エゴ・レジリエンス」関連のお役立ち情報を提供し、あなたの元気をサポートします。 |

人間は、一生のうちに5億回、頻度にして3秒に1回、瞬きをします。これは、人間が自発的におこなう行動のうち、心拍数の20億回、呼吸数の7億回に次いで多い回数です。起きているうちの1割は暗闇の中で過ごしている計算になります。最新の研究によれば、瞬きは単なる眼の潤いを保つ生理現象に留まらず、脳の高度な情報処理や認知プロセスと密接に関連していることが示されています。そこで今回は、瞬きの働きについてのお話です。

人はなぜ「瞬き」をするのか?

普段意識せずに行っている瞬きは、次の3つに分類されるそうです。

1 自発性瞬目(しゅんもく):特に要因がなく、自然と無意識に行う瞬き

2 反射性瞬目:音や光、風などの刺激をきっかけに起こる瞬き

3 随意性瞬目:ウインクのように、意識的にまぶたを閉じる瞬き

このうち、私たちが日常的に最も多く行っているのは、1の自発性瞬目です。

この自発性瞬目は、主に角膜の保護と涙の均等分布という機能が強調されてきましたが、最近の脳科学の知見では、瞬きのタイミングや頻度が、注意の切り替えや情報の整理に関与している可能性が指摘されています。

確かに、瞬きするたびに0.002ccの涙液が分泌されて、目の表面に潤いの膜ができます。ただ、目を潤すためには、15秒に1回ぐらいの頻度で十分であることがわかっています。そのため、多大な視覚情報を犠牲にしてまで、頻回に瞬きをする理由は未だに謎の多い世界なのです。

瞬きのタイミングと情報のまとまり

自発性の瞬きの研究をしてきた大阪大学大学院情報科学研究科の中野 珠実教授は、瞬きをするタイミングに注目し、

瞬きが何らかの情報処理と関連して発生しているのであれば、同じ映像を見ているとき、自然に同じ場所で瞬きをするのではないか、という予測をたてました。

そして、これを検証するために、『Mr. Bean』というイギリスのコメディ映画を見ているときに、人々がいつ瞬きしているかを調べる実験を行ったのです。

結果、主人公が車から乗り降りする瞬間や、車が駐車した瞬間など、映像的な切れ目となるタイミングで、参加者が一斉に瞬きすることが明らかになりました。

このことは、次のようにまとめられます。

| 映像の“句読点”で一緒に観ている人たちの瞬きが同期 ↓ 外界の出来事を最適な切れ目で区切り、脳の中に取り込んでいる ↓ 瞬きの同期は、その“句読点”のタイミングが人々の間で自然に共通している証し |

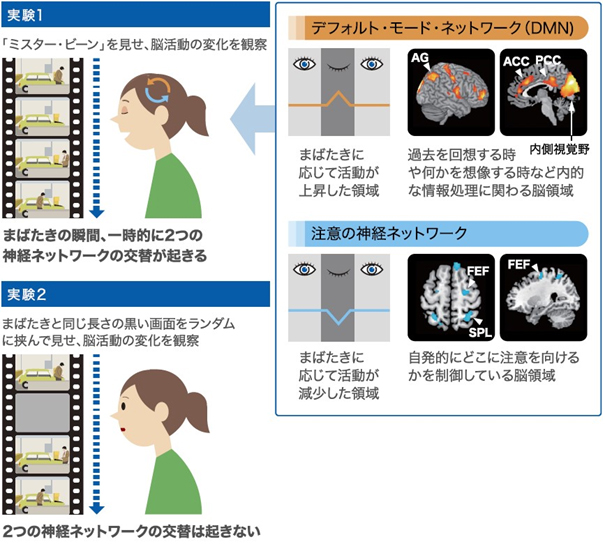

では、この映像の切れ目で瞬きをしているとき、脳の中では何が起きているのか—。今度はそれを明らかにするために、MRIの中で、『Mr. Bean』の映像を見せて、瞬きに伴って脳の活動がどう変化するかが調べられました。

すると瞬きのたびに、記憶を司る海馬と、内的な考え事をしているときに活発にはたらくデフォルト・モード・ネットワークの活動が増えていたのです。

このことから、瞬きのたびに内省モードのデフォルトモードネットワークと、外界に注意を向ける神経ネットワークが切り替わっていると考えられます。瞬きの直後に心拍数が一時的に上昇し、実は交感神経が一過性に優位になっているのです。つまり、瞬きによって、脳が自然とリセットやリブート(再起動)をくり返しているイメージです。

例えば、仕事中に疲れたときには瞬きをすることでアクセルを入れ、またエンジンをかけ直して次に進むというように、自分の状態を底上げする働きが瞬きには秘められている可能性があります。この働きは、自分の心身の状態をより良く保つために、状況に応じてリセットやリブートする「ホメオスタシス(恒常性)」の役割ともいうことができます。

中野珠美教授の研究では、話し手の瞬き開始から0.25~0.5秒遅れて、聞き手が瞬きをする割合が高く見られました。話の句切れで生じた瞬きに対してのみそれが起こることから、人々は瞬きを介して情報のまとまりを無意識に共有していると考えられます。

コミュニケーションの中での瞬き

また話し手であるロボットの瞬きに、聞き手である人間の瞬きが同期することも分かりました。瞬きの同期はロボットが目をそらしながら話すときは消失し、ロボットが手をつなぎながら話すと強化されました。

同様に、人間とイヌ・ネコの間では相互に瞬きが同期していて、人間はイヌ・ネコが瞬きした後に瞬きし、イヌ・ネコは人間が瞬きした後に瞬きしていました※8。言葉を交わさなくても瞬きのリズムなどを共有することで、人間とペットは心を通わせ合っているのかもしれません。

これらの研究結果から導き出されるのは、「人間は自発的なまばたきを通じて情報を分類したり、まとめたりして脳で処理し、それを他者と共有することでコミュニケーションを取っている」ということです。

脳にもたらす意外な役割

米ロチェスター大学脳認知科学分野教授のMichele Rucci氏らの研究で、瞬きには、脳が視覚情報を処理するのを助ける働きのあることが示唆されています(詳細は「The Proceedings of the National Academy of Sciences(PNAS)」に2024年4月2日掲載)。

Rucci氏らは、瞬きの働きをより詳しく調べるために、さまざまな種類の刺激を見ている人の目の動きを、高解像度のアイトラッキング技術により追跡し、得られたデータを、瞬きにより生じる瞬時の変化のモデリングと視覚入力情報のスペクトル解析と組み合わせ、瞬きの影響を分析しました。

その結果、瞬きは、視野内の「ゆっくりと変化する大きなパターン」を追跡する能力を高めることが明らかになりました。具体的には、瞬きをすることで網膜への刺激が増加し、その結果、瞬きによって一時的に視界が遮られるにもかかわらず、可視性が大幅に向上することが示されたのです。

この結果について研究グループは、「瞬きは、目の網膜を刺激する光のパターンを変化させることによって、このようなパターンを追跡する能力を高めている。つまり、瞬きは目を開けたままでいる場合とは異なるタイプの視覚信号を作り出しているということだ」と説明しています。論文の筆頭著者であるロチェスター大学のBin Yang氏は、「一般的な仮説に反して、瞬きは視覚情報の処理を中断させるどころかむしろ向上させ、刺激にさらされることの損失を十分に補っている」と語っています。

研究グループは、この研究結果について、「他の感覚について得られている科学的知見と同様の知見を視覚にもたらす結果」との見方をしているようです。例えば、人がにおいをかいだり、何かに触れたりするときに起こる体の動きは、脳が周囲の空間を理解するのに役立つ—Rucci氏は、「瞬きもまた、見ているものの『全体像』を把握するのに役立つ動きの一つなのだ」と説明しています。

https://www.healthday.com/health-news/eye-care/blinking-its-about-more-than-moistening-the-eye

以上、エゴレジ研究所から瞬きの多彩な働きについてご紹介しました。今後は、瞬きによって起こる脳のリセットの仕組みの解明や、瞬きを常時モニタリングすることで個人のバランスの良い心の状態および集団のコミュニケーションの状態を評価するといった方向性での研究の発展も期待されています。

エゴレジ研究所は,生涯発達心理学,パーソナリティ心理学,ポジティブ心理学の領域からの調査研究の成果を活かし,「エゴ・レジリエンス」をキー・コンセプトとして,いきいきと人生を楽しむことができる社会の実現に貢献することを目指しています。

あなたの元気のアドバイザー「エゴレジ研究所」

https://egoresilabo.com/

<プロフィール>

|

代表 小野寺敦子/ 心理学博士

目白大学 人間学部心理カウンセリング学科教授

|

|

|

GM 畑 潮/心理学博士 GCDFキャリアカウンセラー 健康リズムカウンセラー |

この記事へのコメントはありません。