| スレスフルな社会生活に果敢に立ち向かっている現代人は誰もがメゲたり、凹んだりします。その理由もメカニズムもさまざまです。 「エゴ・レジリエンス」とは、日々のストレスをうまく調整して元気な自分を維持する力、誰もが持っているパーソナリティの弾力的な力です。「エゴ・レジリエンス」を高めることで自我のバランスをとる力が強化され、メゲても凹んでも、すぐに立ち直ることができるのです。 エゴレジ研究所の小野寺と畑が、「エゴ・レジリエンス」関連のお役立ち情報を提供し、あなたの元気をサポートします。 |

痛みの心理学とは、脳科学や心理学、医学などの知見を統合した学際的な研究分野です。痛みの認知や情動、行動との関連性を探求し、痛みの緩和法の開発を目指しています。そこで今回は、痛みの心理学についてのお話です。

痛みの定義と多次元モデル

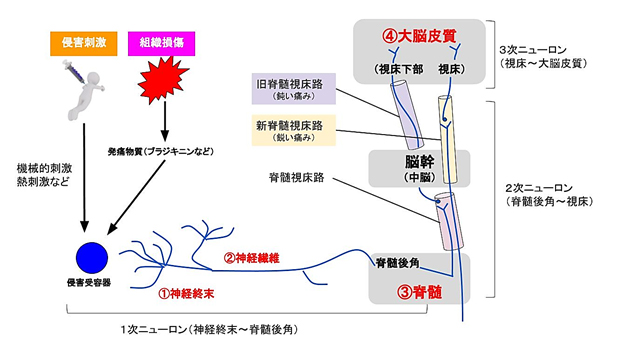

痛みは単なる生体反応ではなく、感覚・情動・認知の統合的体験としてとらえられるようになってきました。従来の「侵害刺激→痛覚」のモデルを超え、脳内ネットワーク全体で生成される「体験」として理解する視点が重要視されています。

「不快な感覚的・情動的体験」としての痛みは、Pain誌などでは

「痛みは実際または潜在的な組織損傷に伴う、感覚的かつ情動的な苦悩の体験」と定義され、多次元的モデル(Neuromatrix/Pain matrix)が提唱されてきました。

1990年代以降、痛みは「不快な感覚であるが、同時に主観的な感情である」と定義されます。

感覚的側面:侵害受容器からの信号で生じる強度・位置情報

情動的側面:恐怖・不安・嫌悪などの感情を伴う

認知的側面:過去経験や期待、注意の向きによって変化

このように多面的な体験が、個人や文化、状況によって大きく異なる点が痛み心理学の核心です。

そして、Pain Matrixは、痛みに関連する複数の脳領域からなる機能的ネットワークを指します。侵害刺激だけでなく、不安・恐怖・痛みの意味づけといった認知・情動情報も統合的に処理し、痛み体験を生み出す枠組みです。

Pain Matrixは、1960年代にR. メルザックらがニューロマトリックス理論を発表し、後にfMRIやPETで共通パターンが確認されたのが起源とされています。

この理論では、痛み体験は単に外部からの侵害刺激だけでなく、

遺伝的要因

心理的要因

社会的要因

など、個々の背景を反映した脳内ネットワークの活動によって生まれるとされました。

この考え方によって、痛みは「体に何か悪いことが起こった結果」ではなく、「脳が作り出す体験」「脳のネットワーク活動としての体験」であるという、まったく新しい視点が生まれたのです。

※混同しやすいのは,「痛み」というのは最終的に大脳で認知統合される感覚・認知・感情体験であり,組織障害による純粋な感覚としての痛覚は「侵害受容」と呼び,「痛み」とは明確に区別します。

痛みのマトリックスは、以下の3つの側面に分けられます。

- 感覚的側面(痛みの強度や位置の認識)

一次体性感覚野(S1):痛みの強さや位置を処理

二次体性感覚野(S2):より高度な痛みの情報処理

視床:痛みの信号を大脳皮質へ中継 - 認知的側面(痛みの評価や予測)

前帯状皮質(ACC):痛みに対する注意や認知的評価

前頭前野(PFC):痛みの抑制や心理的影響の調整 - 情動的側面(痛みに対する感情的反応)

島皮質(Insula):痛みの不快感や内部感覚と関連

扁桃体(Amygdala):痛みに対する恐怖やストレス反応

このように、痛みは単なる生理的な反応ではなく、感情や認知とも深く関わっている ことが分かります。そのため、ストレスや心理的要因によって痛みの感じ方が変わるのです。

痛みの共感と痛み体験の修飾

痛みの共感 とは、他者が感じている痛みを認識し、理解することを指します。他者の痛みを目撃すると、私たちの脳内の痛みマトリックスの一部が活性化 し、共感的な反応を引き起こします。

例えば、誰かが指を切った場面を見ると、自分の指に痛みを感じるような感覚になることがあります。これは脳の「共鳴メカニズム」によって引き起こされる現象です。

- 痛みの共感を引き起こす要因

視覚的手がかり(ケガの映像や実際の傷)

痛みの表情(苦痛の顔、泣き声、叫び声)

動作(痛みを避けようとする反応)

人がこれらの手がかりを認識すると、脳の「共感回路」が活性化され、痛みの共感が生じます。 - 痛みの共感に関与する脳領域

研究によると、他者の痛みを目撃するだけで、自分が痛みを経験しているときと同じ脳領域が活性化 します。

前帯状皮質(ACC):痛みへの注意と共感

前島皮質(AI):痛みの感情的側面を処理

扁桃体(Amygdala):痛みに対する恐怖やストレス

ただし、興味深いことに、一次体性感覚野(S1)や二次体性感覚野(S2)は、痛みの共感では活性化しない ことが多いことが分かっています。

つまり、共感による痛みは「実際に痛みを感じることとは異なるプロセス」を経て生じるのです。

「痛みの心理学:感情として痛みを理解する」(誠信書房)の著者、荻野祐一(おぎのゆういち)香川大学医学部麻酔学講座教授は、次のように述べています。

大事なのは,痛みの定義どおり,たとえ侵害受容情報が無くとも、ヒトは実際に痛みを感じることはできるし,その際の脳活動は痛み関連脳領域の活発化を呈する,という事実です。我々はfMRIを用いて,痛そうな画像を見て「痛みを想像」した際,実験参加者の「痛み関連脳領域」が活性化することを示し、侵害受容が無くとも痛みを脳内で再現していることを示しました。その後,痛み関連脳領域は様々な警告的な刺激に反応することがわかり,痛みだけに反応する(痛み特異的な)ネットワークというより、生体にとって重要な感覚情報を検出するネットワークとされています。

さらに、痛み体験の修飾ということについて—

心頭滅却すれば火もまた涼し─これは快川禅師という高僧が,織田信長に寺を焼き討ちにされた際,火中に端座して死を受け入れつつ唱えた辞世の句として知られています。火中にありながら平然としていられることは常人ではできませんが,スポーツの試合中に夢中になっている際に怪我に気付かない,試合が終わった後に初めて痛みを感じた,などという体験は誰しも一度は経験があるのではないでしょうか。

そもそも我々が痛みから手を引っ込めたりするのは,痛みが不快で嫌なものとして認知するからですが,先のスポーツ試合中の例のように,痛み体験は,認知,注意,期待,気分,環境,適応により大きく変化・修飾されます。認知による鎮痛効果は絶大であり,その代表格であるplacebo効果は,手術や薬物療法の効果と同等か,それ以上と示されています(Beard, et al., 2018)。また「信じる者は救われる」とはよく言いますが,宗教心による鎮痛効果も,placebo効果と同様に前頭前野の活動と脳幹部の活動(下行性抑制系)が,強い鎮痛として作用しています。

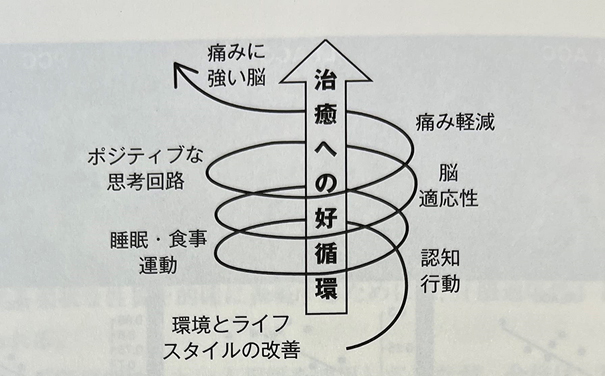

痛みは不快な感覚でありますが,脊髄を上行して大脳に入ると,認知・感情面を伴った脳内体験として統合されます。痛みは認知・感情面の影響を受けやすく,痛みとその修飾(鎮痛)は,いわば天秤のようなバランス関係にあります。昨今,痛みに対して認知行動療法や運動療法が特に注目されてきているのも,痛みの認知・感情面の神経基盤が明らかになってきたからこそです。痛みは我々のライフスタイル(認知・感情・行動)を変えますが,ライフスタイルによって痛みも変わるのです。

痛みの心理学が目指すもの

痛みの心理学では、痛みの認知や情動、行動との関連性を探求し、脳からアプローチする革新的な痛み緩和法の開発を目指しています。

✔根本的な鎮痛(侵害刺激の除去)だけでなく

✔日常生活や仕事、社会参加の回復を支援し

✔患者自身が自己統制力を獲得する

これにより、痛みを「征服すべき対象」ではなく、「共に生きる経験」として統合的に扱えるようになるのです。

以上、エゴレジ研究所から痛みの心理学についてご紹介しました。痛みは「No Pain, No Life」と言われるほど、人生に不可避な体験。だからこそ、心理学的に理解することで、痛みとよりよく付き合う方法も見つけられると考えられます。

エゴレジ研究所は,生涯発達心理学,パーソナリティ心理学,ポジティブ心理学の領域からの調査研究の成果を活かし,「エゴ・レジリエンス」をキー・コンセプトとして,いきいきと人生を楽しむことができる社会の実現に貢献することを目指しています。

あなたの元気のアドバイザー「エゴレジ研究所」

https://egoresilabo.com/

<プロフィール>

|

代表 小野寺敦子/ 心理学博士

目白大学 人間学部心理カウンセリング学科教授

|

|

|

GM 畑 潮/心理学博士 GCDFキャリアカウンセラー 健康リズムカウンセラー |

この記事へのコメントはありません。