| スレスフルな社会生活に果敢に立ち向かっている現代人は誰もがメゲたり、凹んだりします。その理由もメカニズムもさまざまです。 「エゴ・レジリエンス」とは、日々のストレスをうまく調整して元気な自分を維持する力、誰もが持っているパーソナリティの弾力的な力です。「エゴ・レジリエンス」を高めることで自我のバランスをとる力が強化され、メゲても凹んでも、すぐに立ち直ることができるのです。 エゴレジ研究所の小野寺と畑が、「エゴ・レジリエンス」関連のお役立ち情報を提供し、あなたの元気をサポートします。 |

春は一年の中でも特に寒暖差が大きく、身体への負担が多い時期です。《春バテ》とは、春(特に寒暖差の激しい3月から4月ごろ)に体験しやすい心身の不調(ストレス症状)の総称です。身体がだるい、疲れやすい、やる気が出ないなど、さまざまな不調が心身に現れます。通常は一時的なものですが、長引く場合は《うつ病》や《適応障害》などが隠れている可能性があります。そこで今回は、季節の変わり目の春バテについてのお話です。

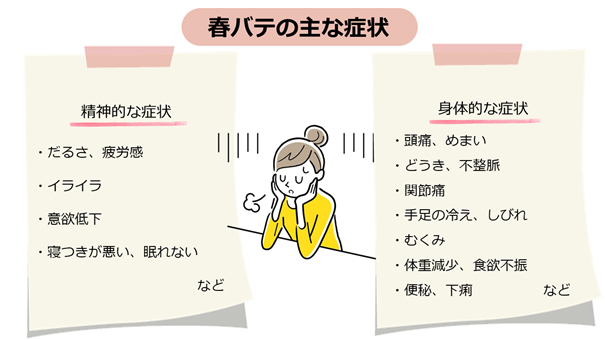

春バテは体が発するSOSサイン?!

春バテは医学的な用語ではなくマスメディアなどで使用される言葉で、春先特有の気候変化や生活リズムの変化によって引き起こされる体調不良の総称です。

春は1年のうちでも寒暖差が大きいため、体が気温の変化に対応しようと交感神経を活発に働かせます。この交感神経の働きで体の緊張状態が続くと、自律神経が乱れ、春バテの症状が起きやすくなります。急激な寒暖差によって、体に大きな負担がかかることを「寒暖差疲労」と呼びます。朝晩の冷え込みと日中のあたたかさの温度差が、体温調節機能など自律神経を乱す原因のひとつです。春バテの症状には以下のようなものがあります。

自然環境の変化—急激な気温や気圧の変化、花粉・PM2.5などアレルギー物質の増加、日照時間の変化による体内時計の乱れなど—に加え、

生活環境の変化—転勤などによる引越しや異動に伴う新しい職場での緊張、運動不足や不規則な食事など—生活環境のストレスが蓄積されやすい時期です。

リンナイ株式会社は、漢方医学や自然・食事療法が専門の石原新菜先生の監修のもと、全国47都道府県の2,350名を対象に、冬から春の季節の変わり目に起こる不調である「春バテ」に関する意識調査を実施し、その結果をリリースしています。

(春バテに関する都道府県意識調査 半数が春バテ予備軍 春の三大ダメージに警戒 石原先生監修 自律神経トレーニングで春バテ対策 | ニュースリリース | リンナイ株式会社)

調査の結果、61%が季節の変わり目に身体の不調を経験していました。不調を感じやすい時期は、「秋から冬(64%)」が最も多く、次いで「冬から春(52%)」でした。

また、不調の症状を聞いた結果、最も多い回答は「疲労感・倦怠感(45%)」、次いで「冷え(44%)」、「肩こり(34%)」「花粉症(30%)」でした。原因については「ストレス(51%)」、次いで「寒暖差(50%)」で、「睡眠時間や質(33%)」「花粉(21%)」が続きます。

この調査を監修された石原先生は次のようにコメントされています。

「心理的なストレス、寒暖差、花粉は、特に気をつけたい春の三大ダメージです。それぞれの対策としてやっていることは良いのですが、ストレスの対策をもう少し取り入れていけると体調が良くなると思います。

最近ではマインドフルネスという言葉があるように、皆さん多かれ少なかれストレスを抱えています。そういう時は一旦ストレス源から離れて、そのことを忘れると、ストレスの緩和に効果的だと言われています。例えば、湯船につかる、ランニングをする、ヨガをする、サウナに行く、カラオケに行く、ゲームをやる、ガーデニング、などなど、1日10分でも30分でも、一旦ストレス源から離れる時間を作ってみましょう」。

あなたも春バテ予備軍では?

石原新菜先生が作成された、春バテ診断テストがあります。チェック数4つ以上が春バテ予備軍とか—。

□ 環境の変化にストレスを感じやすい

ストレスの要因は、心理的なものや物理的なものなど様々です。ストレスを放置すると、心身の不調を引き起こしやすくなります。ストレスに耐える必要はありません。疲れを感じたら休憩する、寒いと思ったら上着を羽織る、これだけでストレスを回避できます。ストレスで身体に負担をかけない工夫をしましょう。

□ 入浴をシャワーで済ますことが多い

時間がないからとシャワーだけで済ませていませんか。シャワーでは身体が温まらず、疲労を溜め込んでいるかもしれません。湯船につかることで身体の冷えを防ぎ、不調を改善する効果が期待できます。40度程度のお湯に10〜15分つかれば十分です。汗が出てきたら身体が温まった証拠です。

□ 日光を浴びずに過ごす日がある

私たちは日光を浴びることで、セロトニンと呼ばれるハッピーホルモンを分泌します。セロトニンが不足するとストレスを感じやすくなります。デスクワーク中心だと日光を浴びずに一日が過ぎてしまいます。短時間でも良いので朝日を浴びる習慣をつくりましょう。

□ 身体を動かす習慣がない

階段で息切れしていれば運動不足です。運動不足で筋肉量が低下し、血行不良を起こしているかもしれません。下半身を中心に筋肉をつければ、冷えの改善にも。運動する機会がない方は、1日おきに30回程度のスクワットを行ってください。

□ 麺類やファストフードをよく食べる

麺類やファストフードは手軽な反面、栄養バランスの偏りが心配です。不足しやすいタンパク質やビタミン・ミネラルを意識してください。私は、納豆や味噌汁、キムチ、漬物、ヨーグルト、甘酒など、栄養満点の発酵食品をとるようにしています。

□ 肩こりや腰痛が続いている

肩こりや腰痛といった症状も血行不良の証です。肩こりはデスクワークやスマホの長時間使用、腰痛は長時間の立ち仕事が原因の一つです。適度なエクササイズで血流を促しましょう。

□ 食欲がわかない時がある

毎日ストレスが多い日々を過ごしていませんか。ストレスがたまっていると、食欲増進や消化を促す身体の機能がうまく機能しません。食欲がわかない時は無理して食べなくても大丈夫です。まずは、心が穏やかに過ごせる環境をつくりましょう。

□ 寝つきが悪い

良質な睡眠が取れていなければ疲労が回復できていません。就寝の1時間〜30分前までに入浴を済ませると、身体の深部体温が下がり眠りにつきやすくなります。日中は身体を動かして適度に疲れておく必要もあります。

先の調査対象者の結果では、4個以上あてはまる「春バテ予備軍」は、全体の49%でした。あてはまる割合が最も多い項目は「環境の変化にストレス感じやすい(62%)」、次いで「身体を動かす習慣がない(52%)」でした。

春バテの予防と対処法

渡邊 真也(品川メンタルクリニック)院長は、つぎのように指導しておられます。

春バテの予防と対策は、日々の生活習慣を改善することから始まります。季節の影響は避けられないので、工夫で乗り越えましょう。

温度差を軽減する:寒暖差疲労を起こさないために、室温や体温をコントロールしましょう。着脱しやすいカーディガンやストールなどの、衣服による調整は基本であり、とても大切です。空調による調節は合理的ですが、過剰な暖房は外気との差を大きくしがちなので、衣服とあわせて上手にコントロールしましょう。WHOのガイドラインでは、冬の室温は18度以上が推奨されています。

睡眠をしっかりとる:規則正しい生活は、毎朝の起床に始まります。毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きるようにしましょう。

バランスの良い食事をとる:食事は決まった時間にバランスの良いものを、1日3回取るようにしましょう。一般的に、不規則で偏った食事は「バテ」の原因になります。朝食は特に大切です。炭水化物を中心に、タンパク質も取るようにしましょう。

身体を動かす:日中に身体を十分に動かしましょう。本格的な運動が難しい場合は、例えば近所を散歩する、エレベーターではなく階段を使う、通勤・通学時に一駅歩くなど、無理のない範囲で今よりも身体を動かすようにしましょう。手軽なところでは、ストレッチなどもよいでしょう。日中に適度に疲労しておくことで、夜の睡眠の質も良くなります。

以上、エゴレジ研究所から季節の変わり目の春バテについてご紹介しました。春バテの症状は人によってさまざまですが、その原因の多くは自律神経の乱れにあります。規則正しい生活リズムを維持することで、自律神経のバランスが整い、春バテの予防につながります。また、十分な睡眠や適度な運動は重要な役割を果たすため、意識して春バテに負けない健康な体を目指しましょう。

エゴレジ研究所は,生涯発達心理学,パーソナリティ心理学,ポジティブ心理学の領域からの調査研究の成果を活かし,「エゴ・レジリエンス」をキー・コンセプトとして,いきいきと人生を楽しむことができる社会の実現に貢献することを目指しています。

あなたの元気のアドバイザー「エゴレジ研究所」

https://egoresilabo.com/

<プロフィール>

|

代表 小野寺敦子/ 心理学博士

目白大学 人間学部心理カウンセリング学科教授

|

|

|

GM 畑 潮/心理学博士 GCDFキャリアカウンセラー 健康リズムカウンセラー |

この記事へのコメントはありません。