| スレスフルな社会生活に果敢に立ち向かっている現代人は誰もがメゲたり、凹んだりします。その理由もメカニズムもさまざまです。 「エゴ・レジリエンス」とは、日々のストレスをうまく調整して元気な自分を維持する力、誰もが持っているパーソナリティの弾力的な力です。「エゴ・レジリエンス」を高めることで自我のバランスをとる力が強化され、メゲても凹んでも、すぐに立ち直ることができるのです。 エゴレジ研究所の小野寺と畑が、「エゴ・レジリエンス」関連のお役立ち情報を提供し、あなたの元気をサポートします。 |

脳内には“天然の薬”といえる物質が多く存在していると言われます。例えば脳内モルヒネといわれるエンドルフィンは、末期がんの疼痛解消などに使用されるモルヒネ製剤の五倍もの鎮静効果があるそうです。セロトニンもオキシトシンも自律神経を整え、心身の不調を安定させる薬理効果がある、うつ状態の回復に有効な脳内ホルモンです。そこで今回は、脳内ホルモンのひとつ「セロトニン」のお話です。

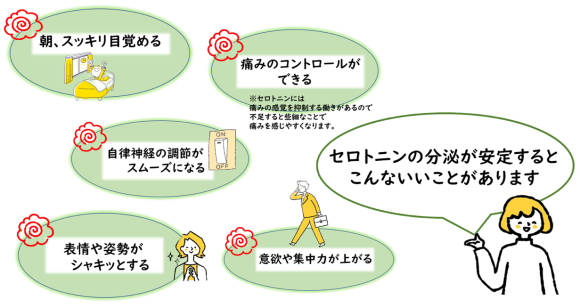

セロトニンの5つの機能

「セロトニン研究」の第一人者である有田秀穂先生(東邦大学医学部統合生理学で坐禅とセロトニン神経・前頭前野について研究、2013年に退職、同大名誉教)は、20万部を超えるベストセラーとなった『脳からストレスを消す技術』(サンマーク出版)をはじめ、『医者が教える疲れない人の脳:「慢性疲労」を消す技術』(三笠書房)、『ストレスすっきり!脳活習慣』(徳間書店)、『セロトニン欠乏脳』(NHK生活人新書)など50冊以上の著書もある、メンタルヘルスケアをマネジメントするセロトニンDojoの代表です。

その有田先生が、家庭画報のインタビュー(2018)で「私の長年の研究テーマでもある脳内物質、セロトニンとオキシトシンは、ストレスにさらされて心身が疲弊したときや、感情が揺れ動いて自己コントロールが難しくなった場合など、相互に影響し合って心身の健康を取り戻してくれる、自然治癒力の要のような存在です」と語っています。

また有田先生は、Medical Noteのサイトで、脳にあるセロトニン神経の5つの特徴について解説しておられます。(以下、引用)

脳のセロトニン神経は、次の5つの作用をもたらします。

1:大脳皮質

「覚醒」状態を整える働きを持ちます。つまり、脳を最適な覚醒状態に持ってきてくれる作用があり、興奮しすぎてもボーッとしてもいない状態までサポートしてくれます。

2:心

心の領域においてもセロトニン神経は働きを見せます。

大脳の内側には大脳辺縁系という部分がありますが、この大脳辺縁系にセロトニンが分泌されると、心のバランスが取れ、安定した心理状態になります。その結果、集中力低下やイライラ、平常心の乱れといった心の乱れを改善させてくれます。

3:自律神経

セロトニン神経は交感神経と副交感神経のバランスを整えます。ヒトは、寝ているときに副交感神経が働き、起きると交感神経が活発化します。そして、ストレスが過剰に加わった場合、さらに交感神経が活性化し、自律神経のバランスが乱れていきます。セロトニン神経は、交感神経の過剰な興奮を抑え、自律神経のバランスを整える役割を持っています。

4:痛みの調節

「痛い」という身体からの情報は、神経を伝わって脳に到達します。セロトニン神経は、「痛い」と感じた際の脳への伝達をある程度調整(抑制)しており、わかりやすく述べると一種の鎮痛剤の役目を果たします。

(※万が一セロトニンが鎮痛剤としての役割を十分に機能できなくなると、線維筋痛症という病気になる可能性があります。)

5:姿勢

セロトニン神経は姿勢にも影響します。セロトニンの活性化が起こっている脳は、姿勢が良く保たれ、顔つきもどことなく締まっていることが多いです。それに対してセロトニンの活動が弱っていると、その方の顔はとろんとして背筋も姿勢も弱っているように感じられます。

セロトニン神経がきちんと働くことで、これら5つの役割が正常に機能します。その結果、朝もきっちりと覚醒できます。さらに心のバランスがとれて自律神経も機能し、痛みの調整も取れて不定愁訴(原因がはっきりしないけれども体調が悪いと感じたり、体のあちこちが痛んだりすること)がなくなり、さらには姿勢が良くなります。これらはすべて、セロトニンによる効果なのです。

セロトニンの活性化の3つの条件

多くの方がよくご存じの健康法ばかり。脳科学研究の進歩が、その意義を改めて解明し、脳内物質の活性化に役立つことを突き止めたといえるのです。

1.朝、太陽の光を浴びること。2500~3000ルクス以上の陽光が目の網膜から神経回路を介してセロトニン神経を刺激し、分泌が促されます。

2.リズム性の運動。ウォーキングやジョギング、腹式呼吸、咀嚼や読経、歌唱なども該当します。これらは一定のリズムで集中して行うこと、それが大切なポイントです。

3.グルーミング(“心地よさ”を重視した触れ合い)。たとえば、家族同士や愛するパートナーとのスキンシップ、エステティックサロンでのマッサージ、心の通い合った友人とのおしゃべり、ペットとの触れ合いなども、脳科学的にはグルーミングの範疇に入ると考えられています。

毎日10~30分ほど、以上の行動を継続すれば、セロトニンの分泌・活性化が促され、健康増進や若返り効果までも期待できます。

また、人が本質的に持っている“相手を思いやり、わかり合いたいという欲求”は、グルーミングによって引き起こされ、愛情豊かな心を生み出すオキシトシンの分泌量を増やします。それと同時にセロトニンの分泌も促されるので、その相乗作用により大脳の共感や情動の安定にかかわる領域も活性化されます。その結果、ストレスや不安の解消、平常心の維持、何事にも意欲的に対処でき、人とのかかわりが苦にならなくなるなど、心身の不調の改善に有効なことが確かめられています。このようにセロトニン活性化のための運動をすることで、『脳におけるセロトニン神経の特徴』で紹介したセロトニン神経の5つの機能がいい方向に働いてくれます。

心身を元気にする『セロ活』

有田先生が近著『スマホ中毒からの心のモヤモヤをなくす小さな習慣』(プレジデント社)でお勧めの「セロ活」をご紹介します。

それは、人通りが少なく、公園や水辺など自然な環境をウオーキングすること。そういう場所で、歩くことに神経を集中して30分程度歩くと、「セロ活」になります。

また、もう一つ大切な注意点があります。それは頑張り過ぎないこと。

調子がよいからと、普段より長い時間ウオーキングするのは、「セロ活」には好ましくありません。なぜなら、セロトニンの脳内分泌は、基本的に、夜寝ているときにはいったん停止するからです。基本的にストックが効かず、一晩寝たら翌朝、再びゼロから再スタートとしなければならないのです。したがって、毎日の繰り返しが不可欠だということになります。さらに、ウオーキングやジョギングを続けて、疲れを感じるようになったら、脳内のセロトニン分泌が減り始めたサインと思わなければいけません。つまり、疲れを感じたらサッサと切り上げることがコツなのです。その日の状況によって、疲れを感じる時間は異なるはずです。有酸素運動・エアロビクス理論では「1日1万歩が目安」と書きましたが、「セロ活」のためにはウオーキング時間の長さは必ずしも固定しないで、臨機応変に変えるのがよいと思います。

※出典=『スマホ中毒からの心のモヤモヤをなくす小さな習慣』(プレジデント社)

※出典=『スマホ中毒からの心のモヤモヤをなくす小さな習慣』(プレジデント社)

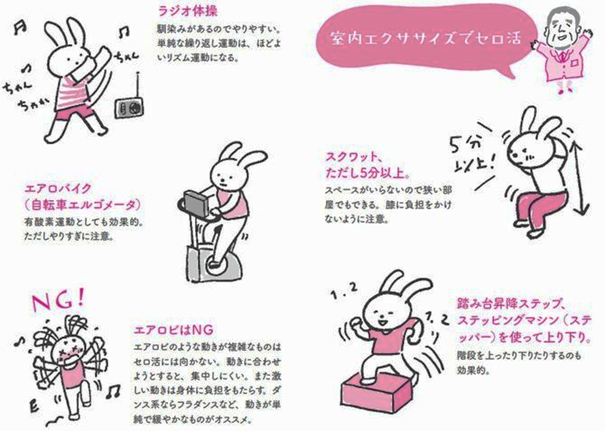

天気が悪くて外に出られなかったり、周囲に適した場所が見つからなかったりで、外でのウオーキングやジョギングができない場合、室内でのリズム運動・エクササイズで「セロ活」をしましょう。

最もシンプルで確実なのは、スクワットを5分以上、疲れない程度に継続するエクササイズ。両手を前後に振りながら、腰と膝を無理なく屈伸させるだけなので高齢の人でもできます。膝に無理な負担をかけてはいけないので、無理をして深く腰を落とす「深いスクワット」をする必要はありません。やりやすいレベルから始めて、徐々に負荷の程度や時間を増やしていくこと。

手頃なのは踏み台昇降ステップ。高さは10センチ、15センチ、20センチなど、自分に合わせて高さを選びます。私たちは大学の研究室でデモ用に踏み台昇降を使っていました。ただし、テレビを見ながら、おしゃべりをしながらのステッピングは効果を半減させるので注意。「集中」して5分以上、生活習慣の一環として続けることが大切です。

以上、エゴレジ研究所から脳内ホルモンのひとつ「セロトニン」についてご紹介しました。現代人は医療や薬に頼りすぎて、もともと備わっている自然治癒力が減退しているといわれます。私たちの心身の働きにプラスの影響を与える“治る力”ともいえる脳内物質たちを信頼し、その活性化に努めれば、ストレスに負けない若々しく美しい自分づくりも可能です。

エゴレジ研究所は,生涯発達心理学,パーソナリティ心理学,ポジティブ心理学の領域からの調査研究の成果を活かし,「エゴ・レジリエンス」をキー・コンセプトとして,いきいきと人生を楽しむことができる社会の実現に貢献することを目指しています。

あなたの元気のアドバイザー「エゴレジ研究所」

https://egoresilabo.com/

<プロフィール>

|

代表 小野寺敦子/ 心理学博士

目白大学 人間学部心理カウンセリング学科教授

|

|

|

GM 畑 潮/心理学博士 GCDFキャリアカウンセラー 健康リズムカウンセラー |

この記事へのコメントはありません。